Ondinnok signe une œuvre coup de poing, un cri audacieux devant la corruption, la loi du silence, le mensonge politique qui infectent les communautés autochtones et propose: HAMLET LE MALÉCITE, du 1er au 19 juin prochain. Une pièce inspirée de Shakespeare, écrite par Yves Sioui Durand et Jean-Frédéric Messier. La distribution de jeunes comédiens autochtones (Dave Jenniss, Kathia Rock, Marjolaine Mckensie, Charles Bender, Yvon Dubé, Karine Awashish) est dirigée par Jean-Frédéric Messier.

Ondinnok s’est approprié l’argument du Hamlet de Shakespeare en le détournant au sein des codes identitaires et spirituels autochtones. Ce spectacle poursuit une démarche de transmission de mémoire, d’un art qui questionne : qui sommes-nous ? que sommes–nous devenus ? Hamlet vient montrer la déchirure de sa société.

HAMLET LE MALÉCITE met en scène le conflit entre la liberté d'imagination de l'artiste et l'abus de pouvoir de toute pensée figée dans l'impuissance. Dave est Hamlet et comme Hamlet il veut que les coupables soient dénoncés, mais surtout, il veut jouer pour survivre, pour se survivre et c’est cette nécessité de l’art pour survivre qui m’intéresse particulièrement.

L’amélioration de la qualité de vie des communautés autochtones ne suffit pas à répondre à la perte du sens et de l’identité. HAMLET LE MALÉCITE vient montrer la déchirure d’une société où l’absence d’art, de liberté de parole et l'incapacité de se rêver tel que l’on est au-delà du mensonge collectif, traduisent le déracinement grandissant au sein d’une culture sans éthique en plongée dans l’amnésie de sa propre origine. L’asphyxie culturelle est une mort lente que ponctue le suicide.

Yves Sioui Durand est dramaturge, metteur en scène et acteur. Membre de la nation Huron-Wendat, musicien de formation, il a choisi le théâtre comme moyen privilégié d’expression de sa culture. Co-fondateur des productions Ondinnok, il est un pionnier du théâtre amérindien au Québec ayant à son actif plus d’une douzaine de créations. L’originalité de sa démarche l’a amené à travailler en collaboration avec le regretté Jean-Pierre Ronfard, Robert Lepage, Keith Thurbull (Banff Center for the Arts) et Jean Lemêtre (Théâtre du Soleil à Paris). En mai de cette année , il a donné une classe de maître pour les acteurs européens à l’Association de recherche des traditons de l’acteur (ARTA) à la Cartoucherie de Vincennes. À l’automne 2004, il dirigera le tout premier programme d’enseignement du théâtre pour les autochtones à l’École nationale de théâtre du Canada. Œuvre d’engagement, le travail d’Yves Sioui Durand traduit la quête et la définition d’un théâtre mythologique amérindien.

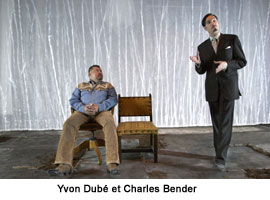

Texte : Yves Sioui Durand et Jean-Frédéric Messier • Mise en scène : Jean-Frédéric Messier • Distribution : Dave Jenniss [Malécite], Kathia Rock [Innue], Marjolaine Mckenzie [Innue], Charles Bender [Huron-Wendat], Yvon Dubé [Atikamekw], Karine Awashish [Atikamekw] et Jacques Néwashish [Atikamekw] • Décor : Marie-Claude Pelletier avec Fréderique Lessard et Sharon Scott • Costumes : Ginette Grenier • Lumières : Geoffrey Levine • Maquillage : Suzanne Trépanier.

DU 1er AU 19 JUIN 2004, À 20H30 (relâche les dimanches et lundis)

Les représentations des samedis 12 et 19 juin auront lieu à 20h

AMERICAN CAN, 2030, boul. Pie IX, Montréal (métro Pie IX)

Pour information : (514) 593-1990 / Prix des billets : 20.00$ taxes comprises

par David Lefebvre

Tragédie autochtone

Dans l’immense building de l’American Can rue Pie IX, on se retrouve au 4e étage dans une énorme salle. Puis on prend place dans une petite estrade, qui fait face aux rideaux rouge traditionnels. Ma foi, un endroit fort urbain pour une pièce amérindienne. Deux comédiens (Karine Awashish, Jacques Néwashish) parlant un dialecte autochtone (qui n’est malheureusement pas surtitré ou traduit, ce qui nous fait manquer quelques bouts de dialogues et quelques minutes de la pièce), habillés comme des esprits de la forêt, font office de techniciens de scène (ils s’occupent entre autres des déplacements des rideaux et des meubles). Puis nous faisons la connaissance de Dave (Dave Jenniss), un jeune Amérindien qui désire devenir comédien et jouer Hamlet. Il faut dire que sa situation familiale le pousse vers cette pièce de Shakespeare : une mère veuve (Kathia Rock), un nouveau beau-père chef de tribu (Yvon Dubé), un père mort tragiquement, d'un accident de canot impossible, une copine (Marjolaine Mckenzie) répondant au nom d’Ophélie, son frère (Charles Bender) jaloux et «européanisé»… Tout ceci dans le petit village de Kinogamish. Le réel et la fiction s’entremêlent, et des secrets éclatent au grand jour.

Parlons tout d'abord du mot «malécite». C'est le nom d'une tribu étroitement liée aux Micmacs, qui vivait le long de la rivière Saint John, au Nouveau-Brunswick. Son territoire s'étendait vers le nord, au-delà du bassin hydrographique de la Saint John, jusqu'aux rives du Saint-Laurent en face de Tadoussac; vers le sud, il couvrait une partie du Maine. En 1990, il y avait environ 1700 Malécites au Canada et 900 au États-Unis. Mais dans cette pièce, il semble que ce mot soit plutôt relié au «maudit», à celui qui déroge des codes identitaires des tribus. Le théâtre d'Ondinnok est la seule compagnie amérindienne de théâtre, du moins au Québec sinon au Canada. La compagnie fête ses 19 ans d'existence.

Le décor est relativement simple, que quelques meubles, un bain et des voiles qui sont utilisés pour occuper l’espace scénique. On se sert des voiles pour créer l’illusion d’une tente, ou comme toile de fond pour des projections vidéo. L’éclairage est d’abord naturelle (par ces grandes fenêtres à notre droite) puis entièrement artificielle. Malgré une simplicité là aussi, l’ensemble est sobre et bien agencé.

La mise en scène n'est pas déplaisante, mais manque définitivement de mordant. La pièce souffre de plusieurs longueurs, et certaines scènes pourraient être resserrées pour arriver à un rythme plus soutenu. Quelques détails aussi, comme un appel d'un homme anonyme au jeune Dave qui n'a pas vraiment de répercussion sauf sous-entendue, ou encore la disparition de la tête d'une carcasse d'ours dans le fond de la cour arrière nous fait demander parfois la nécessité ou la valeur de telle ou telle partie du spectacle. D'autres moments valent le coup d'oeil, comme celui de la scène du «To be or not to be», devenu une cérémonie amérindienne autour d'un crâne. Le texte, malgré quelques bons moments (drôles ou non), comporte plusieurs gros clichés: la jeune veuve amérindienne qui dansait dans les bars de Montréal, le nouveau chef indien qui ne semble pas avoir un gros QI mais qui adore les films XXX et qui boit le vin au goulot... bref des préjugés qui n'aident pas du tout la pièce. Il ne faut pas s'attendre non plus à un niveau de jeu hors du commun : la plupart des performances vont de «passable» à correct. Le jeune Dave est meilleur dans son rôle d'Hamlet que celui de «Dave», aux gestes beaucoup trop précipités; Marjolaine Mckenzie malgré certains moments qui passent bien par son ton naturel de jeune Amérindienne, n'est malheureusement pas crédible dans, entre autres, sa scène finale. Le meilleur et le plus surprenant est Charles Bender, celui qui adore la France et qui voudrait y déménager. Son jeu est fluide, bien campé et sa diction est excellente. Le personnage aussi est intéressant: «On s'est fait fourrer avec la terre, check nous ben faire la passe avec l'eau» de dire celui-ci. Bien entendu, il veut reprendre certains territoires pour vendre l'eau au prix fort, quand la pénurie d'eau douce arrivera dans quelques années. Un homme qui voit les capacités économiques de leur terre... et un frère jaloux qui aurait tant voulu pouvoir aimer sa soeur. On sent la peine, la colère dans la scène de la bataille entre lui et Dave, qui en fait une des meilleures de la pièce.

On connaît bien les religions, les mythes des continents européen et asiatique. Mais que savons-nous des mythes et légendes des peuples d'ici? Ceux qui définissent ce que nous sommes? Malheureusement, cette pièce qui aurait pu pousser sur ce côté de l'histoire ne va pas très loin en ce sens. On sent que l'auteur et le metteur en scène veulent nous amener sur les thèmes de la déchirure d'une société, de l'absence de l'art (traditionnel ou moderne) dans ces communautés, de la liberté de parole, la corruption et le pourrissement culturel qui l'entoure, le manque total de mémoire des origines des peuples, mais les longueurs et le rythme inégal nous perd et le concept s'étire pour rien.