En cet automne 1930, Stanislavski, grand maître du théâtre russe, se fait vieux et est en pleine dépression. Alors qu'on prépare un film biographique en son honneur, il se voit obligé de rencontrer un acteur inexpérimenté qui doit personnifier le jeune Stanislavski. Commence donc un face à face durant lequel le Maître devra confronter le « double » de lui-même. Un duel épique où s'opposeront le classique et le moderne, le théâtre et le cinéma naissant, la vieillesse nostalgique et l'ambitieuse jeunesse.

PROPOSITION THÉÂTRALE

Conception

Ils sont d'abord deux acteurs. De deux générations différentes. Deux prénoms. Mais ils partagent une passion commune pour Constantin Stanislavski. Acteur russe, premier metteur en scène des pièces de Tchekhov et de Gorki, il a tout au long de sa vie élaboré une technique d'acteur, un « système » qui a révolutionné l'art de jouer. Et pour partager la fascination qu'ils ont pour ce certain Stanislavski, Gabriel et Marcel ont décidé de réunir leur nom de famille.

Gabriel Sabourin

Marcel SabourinAvec

Gabriel Sabourin

Marcel Sabourin

Geneviève RiouxMise en scène

Louis ChoquetteProduction NTE

Du 22 novembre au 17 décembre 2005

Billetterie : 521-4191

par David Lefebvre

Ne cherchez pas en vous, en vous il n'y a rien ; cherchez dans l'autre qui est en face de vous.

Constantin StanislavskiQu’on le veuille ou non, le camarade Constantin Stanislavski a révolutionné le jeu d’acteur à jamais. Né en 1863 à Moscou, metteur en scène, acteur, il fonde le Théâtre d’art de Moscou et écrit les livres «La Formation de l’acteur», «Ma vie dans l’art» et «La Construction du personnage». De par ses écrits et ses enseignements (il a d’ailleurs été l’un des premiers à conceptualiser le fameux quatrième mur, que l’acteur doit créer pour s’isoler du public), il bouleverse l’Europe toute entière. Son système utilise l'introspection, l'intuition et le subconscient pour permettre une recherche psychologique profonde qui aboutit à une prise de conscience intérieure du personnage. C’est une approche du jeu révolutionnaire, psychologique autant que physique, qui recherche la vérité des gestes plutôt que la gesticulation et le cliché. Il meurt en 1938.

Deux grands comédiens d’ici ont découvert cet homme génial différemment, mais leur passion est liée. Père et fils, Marcel et Gabriel Sabourin montent enfin un spectacle ensemble, et s’inspirent de Stanislavski pour pousser la réflexion du métier d’acteur. Quel est son rôle ? Comment il évolue ? Comment trouve-t-il son inspiration ? Quels sont les mécanismes de la création théâtrale ? Comment Stanislavski a changé à jamais le jeu sur scène ?

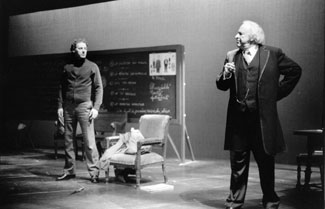

Les années 30. Une réalisatrice (Geneviève Rioux) décide pour la postérité de faire un film sur le fameux acteur Constantin Martsielevich (Marcel Sabourin). Pendant deux ans, elle récolte les souvenirs de cet homme. Mais lors de la recherche de celui qui le personnifiera, le général Tarkov, qui tient les cordons de la bourse de la Culture du gouvernement Staline, demande (lire ici « impose ») à ce que ce soit son neveu, Gavril (Gabriel Sabourin) qui joue dans le film. Comédien burlesque, bouffon, coureur de jupon, Maître Martsielevich aura beaucoup à faire pour lui enseigner les subtilités de l’art qu’il a pratiquement réinventé.

Marcel et Gabriel Sabourin ont demandé, pour la mise en scène, l’aide d’un homme qui en est à sa première expérience au théâtre. Louis Choquette, réalisateur prolifique au petit écran, compte parmi ses succès Temps durs, Cover Girl, Rumeurs et Jack Carter. Le passage entre ces deux mondes peut être difficile, parfois impossible. Mais après le spectacle, on doit avouer qu’il a fait un excellent travail. Par une facture souvent cinématographique, Choquette découpe les moments, les scènes, en travaillant étroitement avec l’éclairagiste Marc Parent, qui fait jaillir la lumière de partout, en isolant froidement et dramatiquement certains éléments scéniques ou en éclaboussant la salle d’une vague de lumière incandescente. La scénographie de Jean Bard utilise bien la salle : la scène n’est pas disposée d’une façon traditionnelle ; un des coins dépasse dans la salle, provoquant le contact avec le public. Nous sentons que nous faisons partie de l’histoire : les personnages passent parmi nous ou nous parlent carrément (le personnage de Geneviève Rioux utilise la narration pour situer les protagonistes ou conclure une scène).

Même si cette pièce «parle indirectement» de Stanislavski, le propos déborde du simple fait de raconter son ou une histoire. C’est une véritable réflexion sur le jeu moderne de l’acteur, la vieillesse, l’amitié, les différentes générations, sur ce que le jeu est devenu aujourd’hui, avec les contraintes de temps et la performance que le milieu demande. Grâce au talent de chaque interprète, aux multiples niveaux et à l’écriture serrée aux simples mais bonnes réparties, nous ne sentons aucune pédagogie. Le tout est même fort divertissant. La rétrospective du système de Stanislavski est un peu sommaire, mais les néophytes y trouveront un début de questionnements et de pensées.

24-11-2005